Auf der Suche nach Gründen für die Ablehnung des progressiven Verfassungsentwurfs in Chile

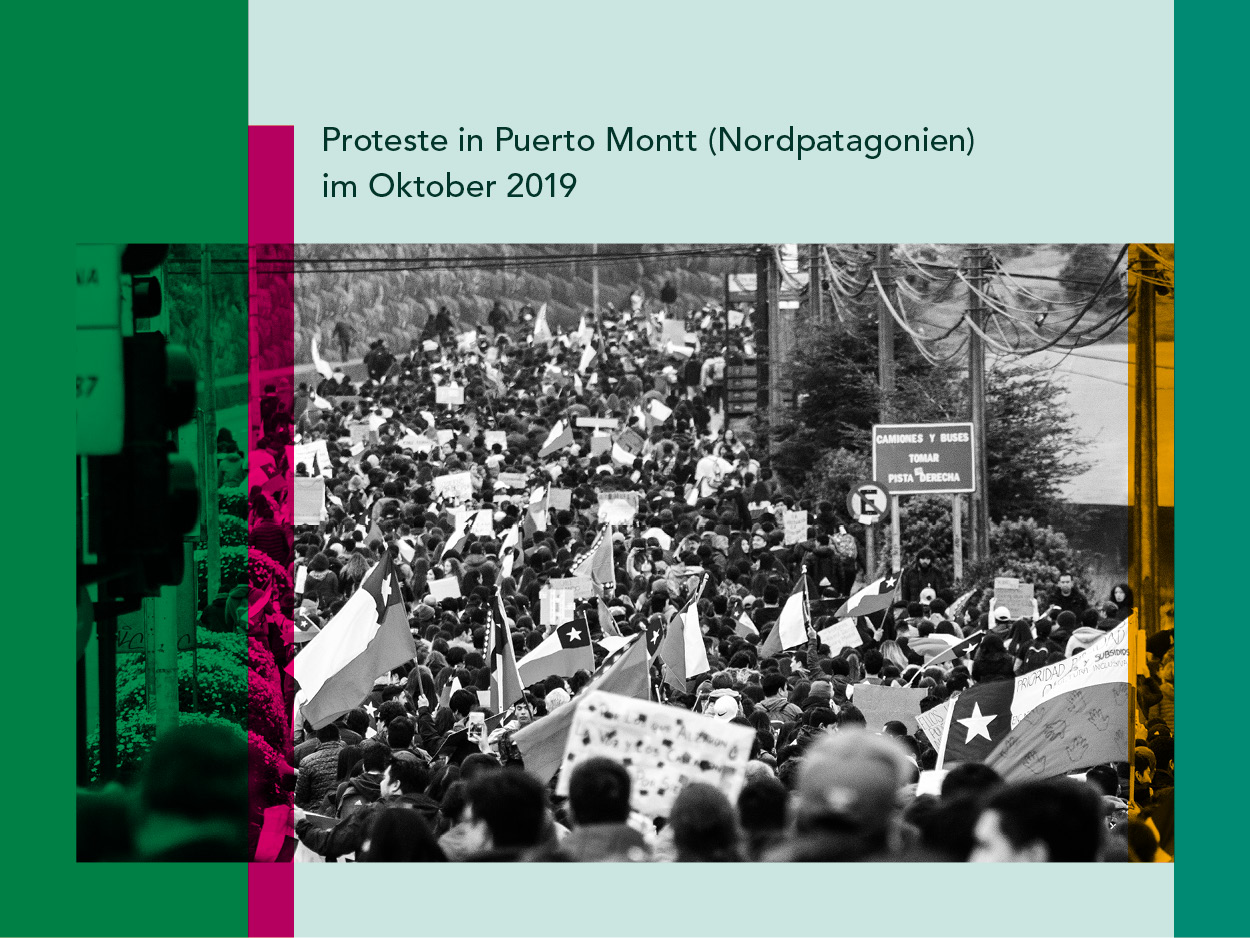

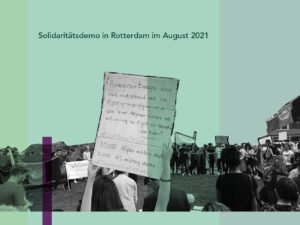

Seit der sozialen Revolte 2019 wird in Chile über eine neue Verfassung verhandelt. Diese hätte nicht nur endgültig mit der alten Verfassung aus den Zeiten der Diktatur gebrochen, sondern auch grundlegende Rechte für FLINTA* gebracht. Der erste Anlauf scheiterte im Herbst 2022. Damit scheint der Traum vieler Feminist_innen, ihre Forderungen als neues Gesellschaftsmodell gesetzlich zu verankern, zerbrochen. Doch warum hat der Entwurf für die neue Verfassung keine Mehrheit gefunden?

Dieser Inhalt ist nur für Abonnent*innen sichtbar. Wenn Sie bereits Abonnent*in sind loggen Sie sich bitte ein. Neue Benutzer*innen können weiter unten ein Abo abschließen und erhalten sofort Zugriff auf alle Artikel.